Von der Idee bis zur Präsentation des Experimental GT in Frankfurt 1965

Rund 900.000 Besucher strömen 1965 zur 42. Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main. Und sie erleben dort mit 90 Automarken, davon alleine 13 aus der Bundesrepublik, eine unvergleichliche Vielfalt, die den Besuch lohnenswert macht. Unterstützt wird das Ereignis in der Öffentlichkeit nicht nur durch die Printmedien, sondern erstmals umfänglich auch durch das Fernsehen, wie man heute noch in Mediatheken und bei YouTube nachschauen kann. Noch ist Deutschland in der Wirtschaftswunderphase, Fortschritt überall, man schätzt die neuen kleinen Helfer in Haushalt und Garten und liebt sein Auto, sofern man schon eines besitzt.

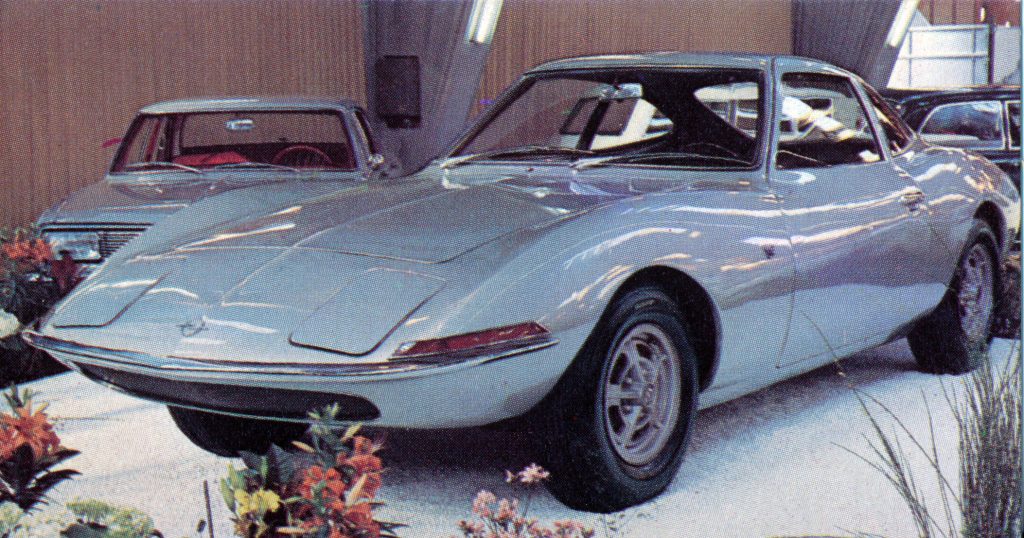

Vom 16. bis zum 26. September 1965 präsentieren die Hersteller ihre Neuigkeiten, so etwa NSU mit dem Typ 110, BMW mit dem Coupé 2000 CS oder VW mit dem 1600 TL Fließheck. Auf dem Opel-Stand tummeln sich die neuen Baureihen Kadett B – inklusive Kiemen-Coupé –, der Rekord B und die 1964 vorgestellten KAD A-Modelle. Technisches Highlight sind die vollkommen neu entwickelten CIH-Motoren als 4- und 6-Zylinder-Versionen, die in Frankfurt ihre Premiere feiern. Das alles hätte schon für ausreichend Gesprächsstoff und Aufmerksamkeit gesorgt. Doch gut sichtbar auf einer schrägen Plattform ist ein 2 + 2-sitziges Coupé zu sehen, welches keinem der bisherigen Opel-Typen oder -Modellreihen zugeordnet werden kann. Eine flach heruntergezogene Front, keine direkt sichtbaren Scheinwerfer, in das Dach hineingezogene Türen, fehlende Dachrinnen und kein von außen zugänglicher Kofferraum, Sitzschalen statt Sofa, dazu ein „Abrissheck“ und eine Doppelrohr-Auspuffanlage – das muss ein Irrtum sein!

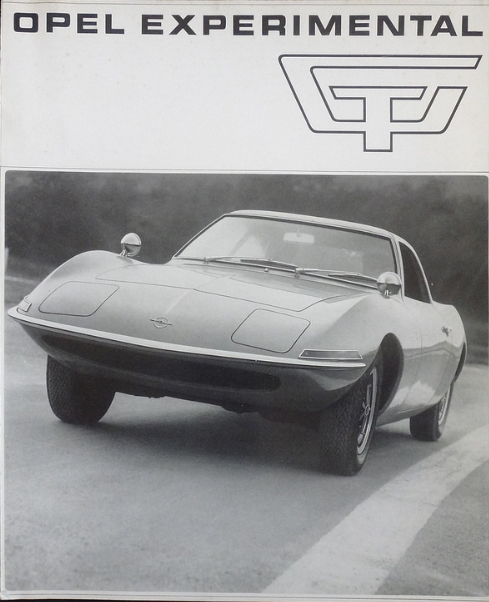

Ist es aber nicht; Opel und GM trauen sich, eine Studie zu zeigen, die so ziemlich alles, was man bisher mit der Marke in Verbindung brachte, außer Acht lässt und völlig neue Wege beschreitet: den Experimental GT. Nach einer Phase der ersten Irritation dauert es eine kleine Weile, bis der Blitz am Bug und der bereitliegende Prospekt die Interessenten überzeugen, dass es sich tatsächlich um einen Opel handelt. Andere Besucher haben sich bereits vorab informiert und stehen staunend vor dem realen Modell. Der Prospekt ist zwar nur in Schwarz-Weiß gedruckt, dafür ist der kurze Text aber gleich in vier Sprachen wiedergegeben – Opel möchte offensichtlich auch die vielen ausländischen Besucher nicht im Ungewissen lassen.

Die Reaktionen auf das flache Sportcoupé fallen mehr als positiv aus und der Experimental GT erweist sich als ein echter Publikumsmagnet. Nicht nur beim Standpersonal auf der IAA, sondern auch bei Opel-Händlern europaweit will man wissen, wann der Wagen auf den Markt kommt. Wäre er lieferbar gewesen, Opel hätte auf Anhieb eine Flut von Kaufverträgen abschließen können. Auch die Fachpresse zeichnet ein positives Bild: Die Überraschung ist gelungen, ein solches Auto hat man von Opel wirklich nicht erwartet. Die Resonanz lässt viele andere auf der IAA gezeigte Exponate – auch von Opel – in den Hintergrund treten. Der Experimental GT, das „Hochleistungslaboratorium auf Rädern“ (Prospekttext), entpuppt sich als eine der Hauptattraktionen der Frankfurter Ausstellung.

Einen solchen Prototypen zu bauen und auf einer Automesse als Zukunftsvision zu präsentieren, ist das eine, ihn dann aber auch noch in eine Serienproduktion zu überführen, ist etwas ganz anderes. Drei Jahre wird es dauern, bis der Serien-GT auf die Straße kommt – Opel und GM beweisen ein zweites Mal Mut. Erst viel später wird man realisieren, dass es sich bei dem Experimental GT um einen Meilenstein in der Firmenhistorie handelt, der über lange Zeit hinweg in die nachfolgenden Modelle von Opel ausstrahlen wird. Er läutet den Beginn vom Ende des vielzitierten Hosenträger-Images ein. Heute würde man von einer Zeitenwende sprechen!

Was davor geschah

Der Weg bis zum Ausstellungsfahrzeug, der intern auch als „Frankfurter Wagen“ bezeichnet wird, ist lang und umfasst viele Entwicklungsstufen. 1962 wird Clare MacKichan von Chevrolet als erstmaliger Direktor des Styling Studios zu Opel nach Rüsselsheim beordert. Was er dort vorfindet, ist ein kleines, aber effizientes Design- und Modellbau-Team in einem viel zu engen Studio mit altmodischen Werkzeugen und Arbeitsmethoden. Außerdem fehlt jede Möglichkeit der Präsentation von neuen Projekten. Diese recht unscheinbare Entwurfsabteilung, damals auch einfach als Modellraum bezeichnet, ist noch dem Technikbereich zugeordnet und untersteht somit Chefingenieur Hans Mersheimer. Die Verhältnisse sind für MacKichan also zunächst gravierend anders als in den USA. Zehn Jahre lang hat er dort im Technischen Zentrum von GM in Warren, Michigan, mit großem Erfolg gearbeitet und viele Entwicklungen beeinflusst. Dabei ist die Ausgangsposition 1962 bei Opel durchaus vergleichbar mit der bei Chevrolet ein Jahrzehnt zuvor. MacKichans Aufgabe ist es jetzt wie damals, den Stylingbereich weiterzuentwickeln, zu vergrößern und innerhalb des Unternehmens eine ganz andere Gewichtung zu geben. Aber er bemerkt auch, dass Opel mit den gleichen Imageproblemen konfrontiert ist wie damals Chevrolet. Und um diese Probleme zu lösen, kann man auch die gleichen Mittel verwenden. Der Kadett ist ein erster Wegbereiter, um neue und jüngere Kunden anzusprechen. Er ermöglicht es Opel, erstmals nach dem Krieg auch wieder im Kleinwagenbereich zu konkurrieren. Opel investiert mehr als vier Milliarden DM in die neuen Produktionsanlagen in Bochum, wo im Oktober 1962 die Fertigung des Kadett A beginnt. Die Modernisierung der größeren Modellreihen ist ebenfalls in Planung und wird Zug um Zug durchgeführt. Neue Motoren mit vier und sechs Zylindern befinden sich in der Entwicklung, wie auch modernere Federungskonzepte für die hinteren Starrachsen. Die Stylingabteilung soll mit entsprechenden Lösungen zur Gesamtinnovation beitragen. Die Einweihung des neuen Design-Zentrums 1964 in Rüsselsheim ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

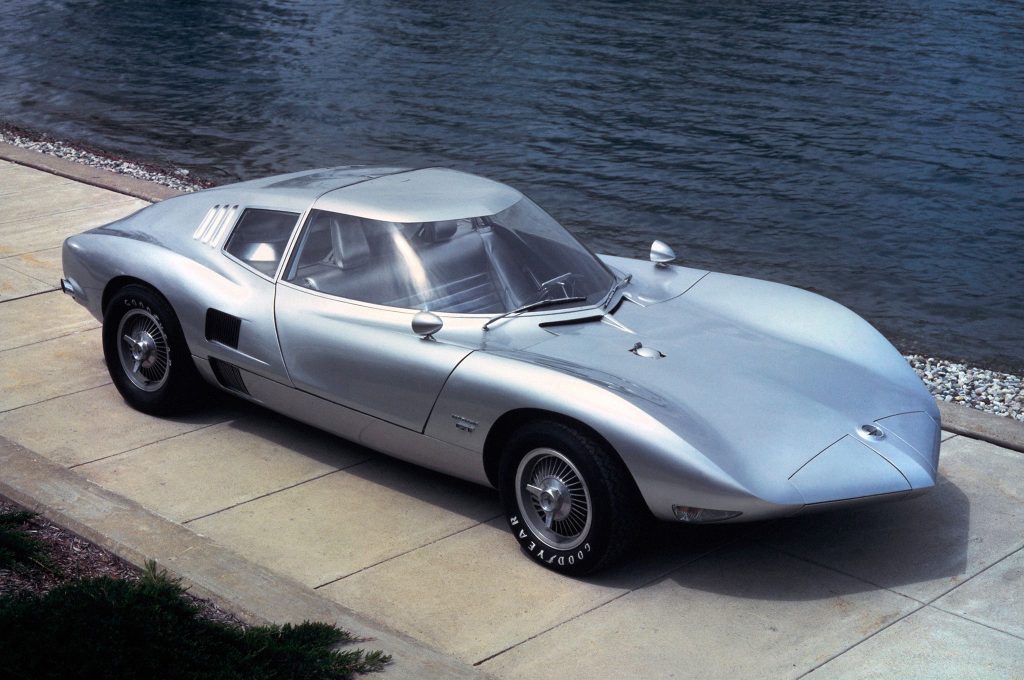

Im Herbst 1962 wird in der Designabteilung ein neues Projekt initiiert. Aufgabe ist es, ein sportliches Coupé zu entwickeln. Erhard Schnell ist einer der Mitarbeiter und frischgebackener Studio-Assistent: „Unter der Leitung von MacKichan wurde die Abteilung ganz erheblich aufgewertet und wir haben es alle begeistert aufgenommen, als von ihm dieses Projekt initiiert wurde. Es ist natürlich der Wunschtraum eines jeden Designers, einen Sportwagen kreieren zu können. Das gab es vorher überhaupt nicht … Allerdings war dieses Projekt kein von der Geschäftsleitung genehmigtes. Es kam von MacKichan selbst und es dauerte eine gewisse Zeit, bis auch der Vorstand seine Zustimmung gab. Uns war dies ziemlich egal und soweit haben wir gar nicht gedacht, ob das genehmigt wurde oder nicht. Auf jeden Fall waren wir begeistert, an so etwas zu arbeiten. Wir hatten gewisse Ideen, und wie man sich gut vorstellen kann, war der Monza GT ein großes Vorbild.“ Es ist die Geburtsstunde des Experimental GT, werksintern mit der Projektnummer 1484 versehen. Was MacKichan will, ist ein völlig neues Gesamtkonzept, mit Leistung und Abmessungen eines echten Sportwagens. Es soll eine Symbiose werden aus Harmonie, Funktionalität und Ästhetik. Gedanken an eine mögliche Serienfertigung gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht, davon ist man noch Lichtjahre entfernt.

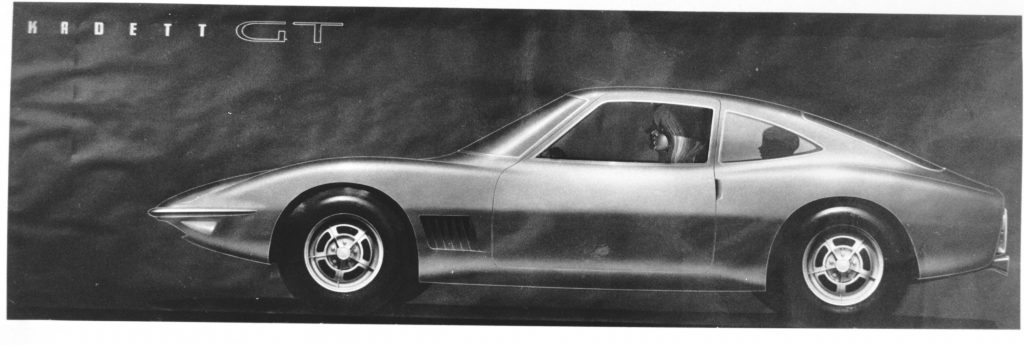

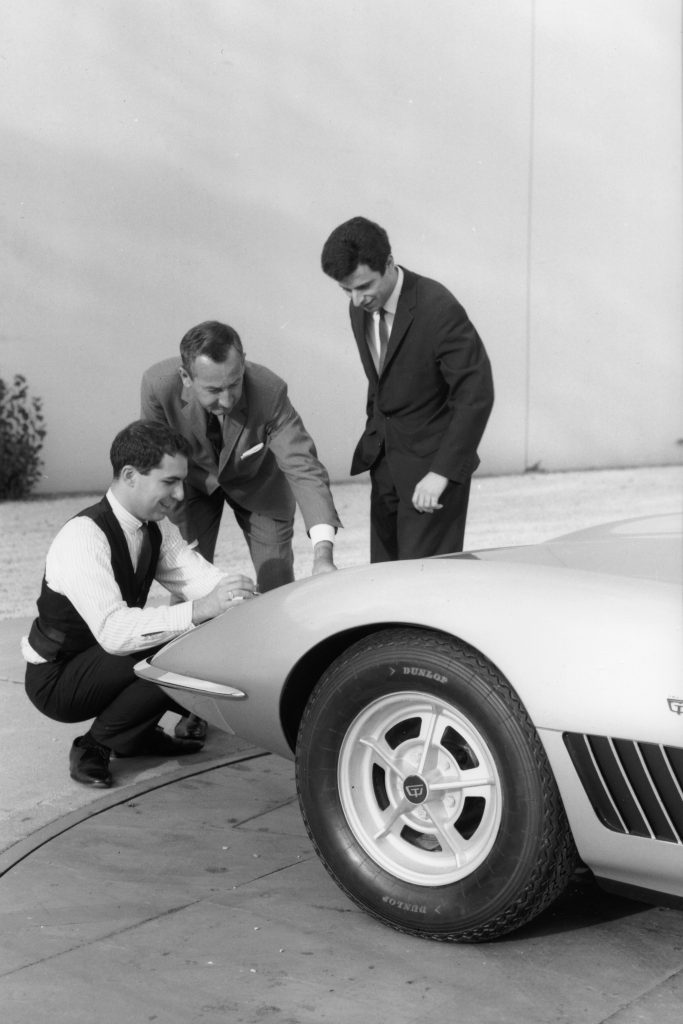

Die ersten Entwürfe sind noch etwas zaghaft und zurückhaltend. Innerhalb weniger Monate entwickelt sich jedoch eine Grundform, an der kontinuierlich weitergearbeitet wird. Es ist geplant, den Motor vorn anzuordnen, also über der Vorderachse. Bald jedoch kommt man zu der Erkenntnis, dass sich so die Designvorstellungen des Teams nur schwierig werden umsetzen lassen und deshalb der Motor weiter nach hinten versetzt werden müsste. Andere Entwürfe, wie zum Beispiel der des Libanesen Mourad Nasr, zeigen schon extravagantere Züge. Typische GT-Merkmale sind jedoch bereits deutlich zu erkennen: vorderer Stoßfänger, Vorderkotflügel, Grundform und Details im Heckbereich. Nicht ganz so fantasievoll, sondern deutlich realistischer präsentiert sich eine weitere Variante von E. Schnell, wieder als Seitenansicht, Maßstab 1:1, in Airbrush-Technik. Hier sind die Grundzüge des Experimental GT schon gut zu erkennen. „Die vorderen Kotflügel im typischen Monza GT-Stil waren übrigens eine ‚Empfehlung‘ von Bill Mitchell, dem großen Meister aus Detroit. Der kam damals ein bis zwei Mal im Jahr, hat dann geschaut und begutachtet und seine speziellen Wünsche auch geäußert, immer in seiner nonchalanten Art. Es war natürlich sein Recht als oberster Chef und es war ja auch nicht falsch gewesen, dass beim GT die Seitenansicht sowie manche Details ziemlich ähnlich mit dem Monza GT und SS waren.“ Diesmal soll von dem Entwurf ein dreidimensionales Modell im Maßstab 1:1 angefertigt werden. Nach Fertigstellung dieses Plastilinmodells kann es auf dem Dach der alten Studioräume zum ersten Mal bei Tageslicht aus allen Perspektiven begutachtet werden. Neben Erhard Schnell ist dazu seine gesamte Designercrew mit Kurt Ludwig, Wolfgang Möbius, Gerd Hohenester, Klaus Kallenbach und Mourad Nasr frierend um das Fahrzeug versammelt. Ende 1963, anlässlich eines Besuchs von GM-Präsident Frederick G. Donner, wird das GT-Modell erstmals außerhalb des Design-Bereichs vorgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat auch Nelson Storck, der damalige Opel-Direktor, den Wagen noch nicht gesehen. Angeblich ist Donner sehr begeistert, wie der Auto-Journalist Jerry Sloniger in ‘Automobile Quarterly’ schreibt. Der Experimental GT überwindet die erste interne Hürde.

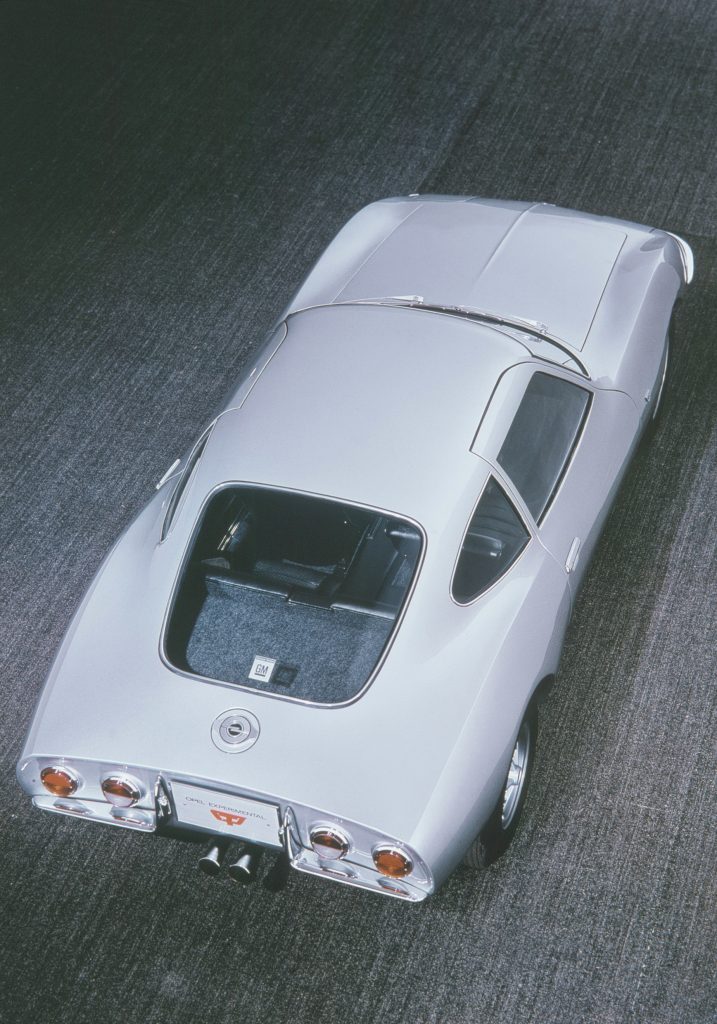

Nach weiteren Entwicklungsstufen in 1964 und daraus folgernd zwei dreidimensionalen Modellen in Plastilin sowie GfK (mit Klarsichtscheiben) hat der Experimental seine vorläufige Form gefunden. Auch der sogenannte Sitzbock ist so weit entwickelt, dass die Gestaltung des Innenraums klar ist. Der logische nächste Schritt ist der Bau eines fahrbaren Prototyps, mit dem das Konzept umgesetzt wird und erprobt werden kann. So wird auf Basis einer eigens entwickelten Struktur für die Bodengruppe im Prototypenbau in Rüsselsheim der erste Experimental GT mit der Fahrgestell-Nr. TL-84 VW-1 (gekennzeichnet äußerlich am Fahrzeug mit 1484-1) aufgebaut. Das TL steht dabei für Technische Leitung, VW ist das Kürzel für Versuchswagen. Dieser „Engineering Mule“ wird seinem Namen als „Technik-Esel“ noch mehr als gerecht werden, denn im später für die IAA ausgegebenen Prospekt sowie in der Pressemappe ist das gesteckte Ziel vorgegeben: „Das Opel Grand Tourisme Coupé wird als Versuchsfahrzeug für Hochgeschwindigkeitsfahrten zur Erprobung von Karosserieformen, Motoren, Bremsen, Lenkungssystem und Radaufhängungen … eingesetzt.“ Dies ist kein bloßer Werbetext, sondern tatsächlich Programm, wie anhand verschiedener Motorversionen von CIH und OHV, erstmals verbauter Komponenten, unterschiedlicher Motorpositionen usw. belegt werden kann.

Unabhängig von dieser Entwicklung versucht Clare MacKichan, das Projekt mit allen Mitteln weiter zu fördern. Und er findet mit Bob Lutz, 1965 frisch bei Opel in der Führungsriege eingetroffen, einen weiteren Fürsprecher. Es geht um nichts anderes als die Präsentation des Fahrzeugs auf der IAA, „… um die Besucherreaktionen zu analysieren“. Es gilt, den Vorstand und alle maßgeblichen Entscheider von diesem kühnen Vorhaben zu überzeugen. Was letztendlich gelingt – gerade noch rechtzeitig, um den Bau eines zweiten Experimental GT zu beauftragen (vermutlich Fg.-Nr. TL-84 VW2). Die Gründe für ein zweites Fahrzeug sind simpel: Der erste Prototyp wurde nicht mit der Anforderung und Sorgfalt gebaut, um auf einer Ausstellung gezeigt werden zu können. Hinzu kommt, dass neben diversen äußeren Dellen und Kratzern aus dem Testbetrieb auch der Innenraum nicht dem Entwurf des Design-Sitzbocks entspricht.

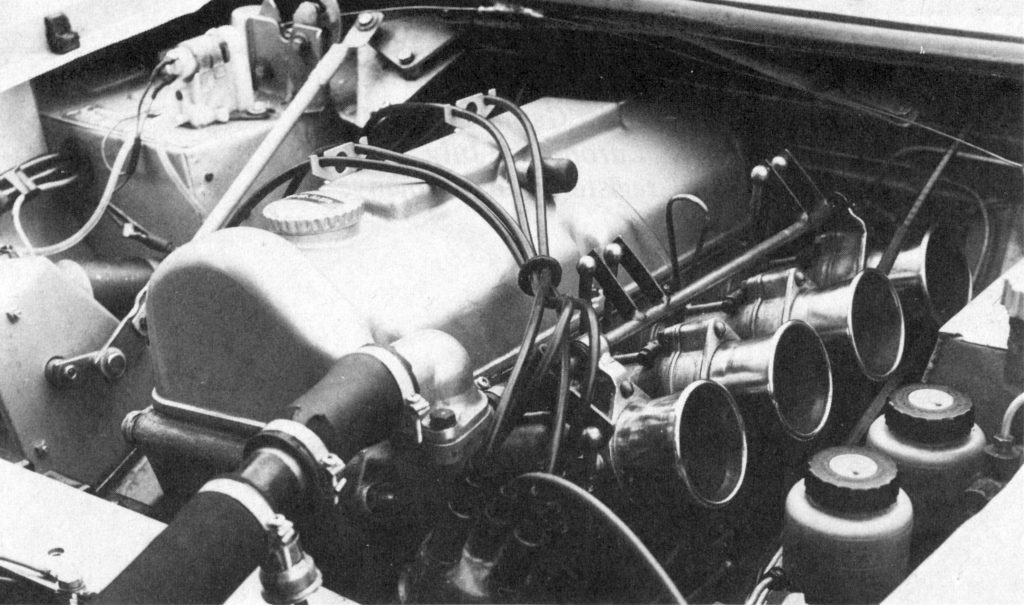

Äußerlich unterscheidet sich der zweite Prototyp nur in wenigen Details vom ersten GT, etwa durch das Opel-Zeichen an der Front, die Anzahl der Scheibenwischer (jetzt zwei statt einem) oder die anfänglich fehlenden Außenspiegel auf den vorderen Kotflügeln, was dem Fahrzeug eine noch schlankere Silhouette verleiht. Der Innenraum ist deutlich aufgewertet und entspricht mit seiner Auskleidung, den Sitzen und Armaturen jetzt den Designvorgaben. Obwohl in erster Linie als „Showcar“ gedacht, ist auch 1484-2 voll fahrtauglich und später ebenfalls für Testzwecke vorgesehen. Dass bei der IAA und keiner der folgenden Ausstellungen die Motorhaube geöffnet wird, liegt nicht am fehlenden Motor, im Gegenteil. Einen Hinweis liefert der Prospekttext: „Als Antriebsquelle dient … ein Vierzylinder mit fünffach gelagerter Kurbelwelle, obenliegender Nockenwelle und vier Solex-Horizontalvergasern mit einer gemeinsamen Schwimmerkammer. Ausgangsbasis für dieses Triebwerk ist der neue 1,9 Liter Opel-Motor. Gegenüber diesem Serien-Triebwerk beschränken sich die konstruktiven Änderungen im Wesentlichen auf eine Hochleistungsnockenwelle und eine andere Stellung der Ventile.“ Nicht im Text beschrieben ist, mit welchem Zylinderkopf der Motor versehen ist. Auf einem nicht im Prospekt abgebildeten Foto zeigt sich ein Querstrom-Zylinderkopf mit Einlass links und Auslass rechts. Es handelt sich um eine Opel-Entwicklung mit speziellen drehstabgefederten Ventilen bei nur einer obenliegenden Nockenwelle! Das Fahrzeug dient schließlich als Labor und dieser neue Vorschlag soll eine sehr kostengünstige Lösung für einen 8-Ventil Querstrom-Zylinderkopf bieten, bei dem mit einer einzigen Feder zwei Ventile geschlossen werden können. Im Juli 1965 wird für diese Ventilsteuerung ein Patent angemeldet (DE1956115), das aus unbekannten Gründen aber nicht erteilt oder von Opel nicht weiter verfolgt wird. Die Anordnung von Ein- und Auslassseite ist genau umgekehrt wie bei dem einige Jahre später vorgestellten „konventionellen“ Leichtmetall-Querstromkopf für den 2 Liter-Motor, der (ausschließlich) im Renn- und Rallyesport verwendet wird.

Noch am Anfang seiner Entwicklung befindlich, gibt der Motor im Experimental GT 128 PS ab bei einer Verdichtung von 10,0:1 und verfügt über ein maximales Drehmoment von 15,87 mkg zwischen 3000 und 4500/min. Das ist vergleichbar mit den Werten des 2 Liter Sechszylinder vom Porsche 911, der damals 130 PS leistet bei einem maximalen Drehmoment von 17,8 mkg bei 4300/min. Trotz einiger Vermutungen ist der IAA-Wagen also nicht mit dem serienmäßigen 90 PS-Rekord-Motor ausgerüstet und noch weniger handelt es sich um ein Dummy-Car. Das macht beide Experimental GT über die ursprüngliche Design-Studie hinaus so außergewöhnlich: ihre Mutation hin zum realen Technologieträger. Ein weiterer Beleg dafür sind die versenkbaren Scheinwerfer, für die ein eigenes Patent erteilt wird (Patentschrift DE1580487 vom 29. April 1965). Das Besondere daran: Sie werden mittels Federkraft ausgefahren und befinden sich dann praktisch in Ruhestellung! Das Einfahren der Lampen erfolgt per Unterdruck vom Motor, also pneumatisch, gesteuert über ein elektro-pneumatisches Ventil. Dank eines Unterdrucktanks im Vorderwagen kann auch nach dem Ausschalten des Motors oder einer längeren Standzeit das Scheinwerfersystem eingefahren werden und verbleibt mit dem konstant vorhandenen Unterdruck dann im geschlossenen Zustand. Die jeweiligen Endstellungen sind durch einfache Anschläge vorgegeben.

Was danach geschieht

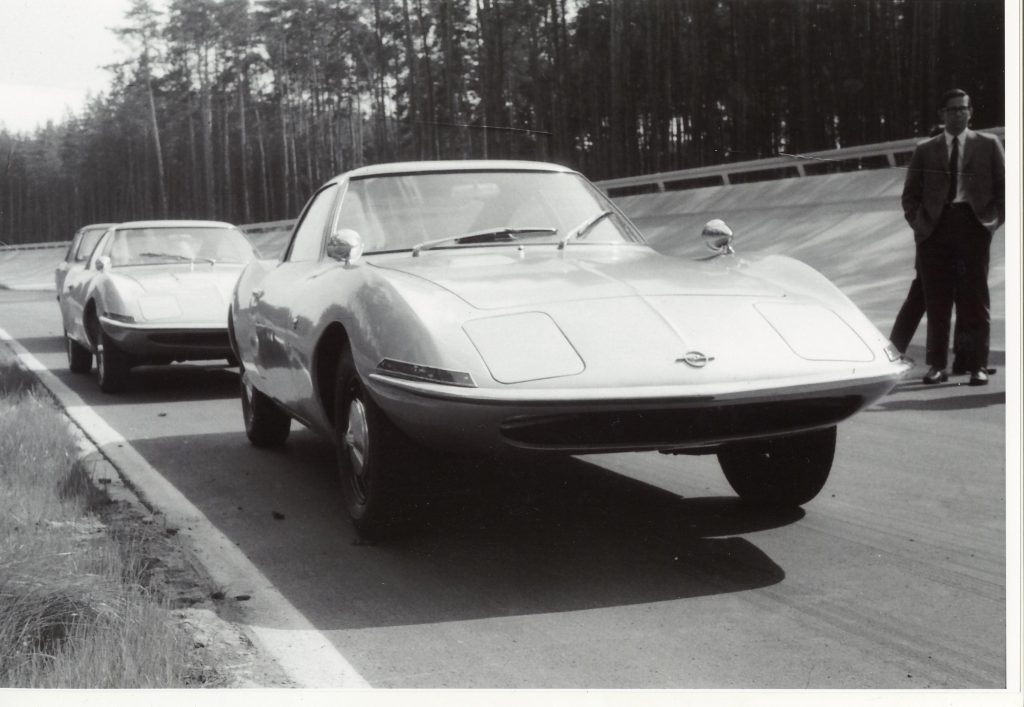

Aufgrund des überaus erfolgreichen Medien- und Besucher-Echos der IAA scheut man sich bei Opel jetzt nicht mehr, den Experimental GT auch auf weiteren Ausstellungen zu präsentieren. So wird der „Frankfurter Wagen“ bis Jahresende auf den Automobilsalons in Paris vom 7. bis 17. Oktober sowie in Turin vom 3. bis 14. November gezeigt. Im neuen Jahr folgen vom 16. bis 25. Januar der Salon in Brüssel, der Genfer Salon vom 10. bis 20. März und anschließend die New York International Auto Show vom 9. bis 17. April 1966. Diese Ausstellung ist auch der Grund dafür, weshalb der zweite Experimental nicht bei der offiziellen Einweihung des neuen Testzentrums in Dudenhofen am 1. April 1966 dabei ist. Den eingeladenen Journalisten steht dort für Testfahrten die gesamte Modellpalette zur Verfügung und für einige Wenige ist auch eine Probefahrt im Engineering-Mule möglich. Erst später, nach der Rückkehr aus den USA, sind beide Experimental GT gemeinsam in Dudenhofen unterwegs, wo einige Fotos entstehen und auch ein Film gedreht wird. Allein diese Tatsache zeigt, wie sehr sich die Einstellung und die Wertschätzung bei Opel gegenüber den beiden Sportcoupés verändert hat. Die bloße Möglichkeit einer Serienproduktion ist keine fiktive Vision mehr, sondern sie wird ernsthaft in Erwägung gezogen.

Neben einer weiteren intensiven Designphase sind dafür auch technische Details zu klären. An erster Stelle steht natürlich die Entscheidung zur Platzierung des Motors an, also auf der Vorderachse eins zu eins wie beim Kadett oder zurückversetzt hinter der VA in einer sogenannten Front-Mittelmotorlage. Diese hätte natürlich neben dem Design die Vorteile einer besseren Gewichtsverteilung sowie eines niedrigeren Schwerpunkts und damit eines agileren Fahrverhaltens. Bob Lutz dazu: „Um eine Lösung zu finden, suggerierte jemand, dass man doch einen Vergleichstest (mit den beiden Experimental GT) auf der Nordschleife machen sollte, mit einem ‚neutralen‘, aber qualifizierten Piloten. Daraufhin wurde Hans Herrmann als Berater und Fahrer engagiert.“ Doch für Chefingenieur Hans Mersheimer ist er in dessen Sinne anscheinend nicht unvoreingenommen genug. Mersheimer lädt deshalb einen weiteren deutschen Renn- und Rallyefahrer, Eberhard Mahle, zu den Testfahrten in die Eifel ein. Opel hat für Montag, den 18. Juli 1966, knapp drei Wochen vor dem Großen Preis der Formel 1, den Nürburgring gemietet und bereitet die beiden Sportcoupés entsprechend vor. Laut Bob Lutz sind beide Fahrzeuge mit absolut identischen 1,9 Liter Motoren ausgerüstet. Der Vergleich wird blind gefahren, d. h., weder Herrmann noch Mahle wissen, welcher GT welche Motoranordnung hat. Definitiv sind mit der Auswahl der Fahrer zwei der erfahrensten und erfolgreichsten deutschen Piloten vor Ort, um mit ihrer Beurteilung Opel zu der richtigen Entscheidung zu verhelfen. Und die fällt ziemlich deutlich zugunsten der Mittelmotorversion aus.

In einem späteren Gespräch macht Herrmann dazu noch folgende Bemerkung: „Dort habe ich sogar Pfifferlinge gefunden, die ich gesammelt und mit nach Hause genommen habe.“ Irritierte Nachfrage: „An der Nordschleife?“ „Nein, im Wald von Dudenhofen, im Testzentrum, dort bin ich nämlich auch Tests gefahren!“ Diese Aussage ist ein schöner Beleg dafür, wie intensiv damals mit den beiden GTs Fahrversuche durchgeführt wurden. Auch der Ausstellungs-Experimental wurde nicht geschont. Mit viel Glück konnte man damals einem der GTs sogar im öffentlichen Straßenverkehr begegnen …

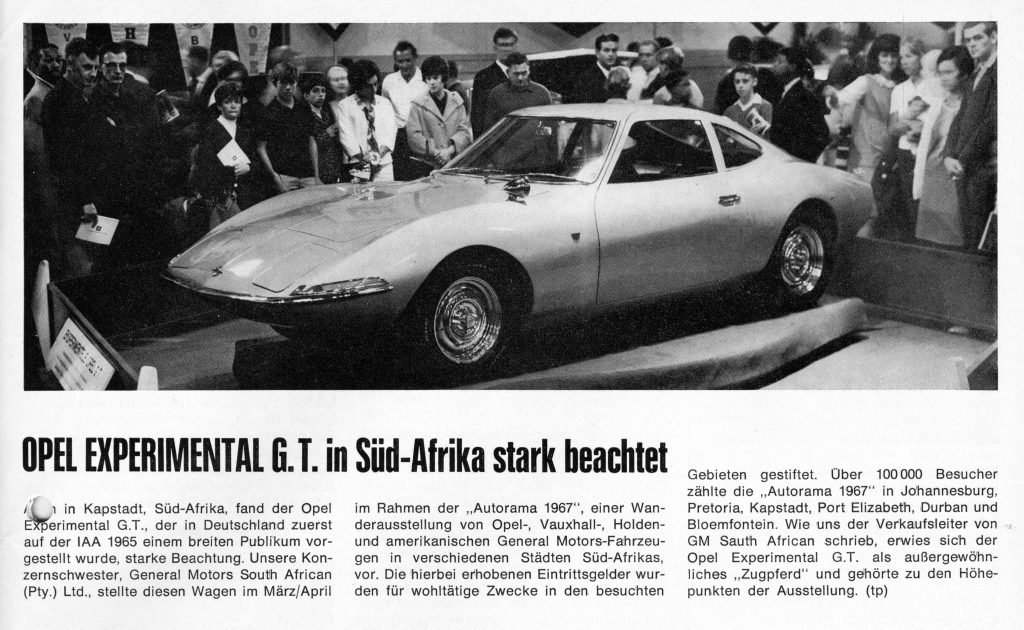

Anfang 1967 wird der „Frankfurter Wagen“ noch einmal für eine Ausstellung vorbereitet. Wie in der ‚Opel-Post‘ 5/67 zu lesen ist, geht es diesmal bis nach Südafrika. Dort findet nach dem Vorbild der GM Autoramas in den USA im März/April eine Wanderausstellung in den größten Städten Südafrikas statt, wo der Experimental GT sich wieder als Anziehungspunkt für das Publikum erweist. Nach der Autorama-Tour verliert sich seine Spur! Der Verbleib von 1484-2 ist bis heute leider ungeklärt, der Wagen gilt als verschollen oder gar als verschrottet. Zum Glück überlebt das Engineering-Mule und ist heute fester Bestandteil der Opel Classic-Sammlung. Ursprünglich silberfarben, wird er 1968 in rot umlackiert und erscheint anschließend nach jahrelanger Abstinenz in ockerfarbenem Lack, bis dato. Vielleicht gibt Opel Classic ihm seine silberne Lackierung irgendwann wieder zurück …

Stefan Müller *640

Faktencheck durch Joachim Blass *2609 und José Ramos